关于作者

2004年毕业于北京师范大学物理系,2009年在中国科学院物理所获得理学博士学位,同年起在中国科学院物理研究所工作至今。

铁基超导——凝聚态物理天空中闪耀的新星

罗会仟

2014年01月24日

在2014年1月10日国家科学技术奖励大会上,多年空缺的国家自然科学一等奖被铁基超导研究团队获得。随着新闻报道的铺开,“铁基高温超导”一词再次被人们所关注。自2008年凝聚态物理学领域掀起铁基高温超导研究热潮以来,铁基超导的科学研究已经步入第六个年头,发表的有关铁基超导研究论文已经数万篇。截止到2013年2月,全世界在铁基超导研究领域被引用数排名前20的论文中,9篇来自中国。铁基超导至今仍然是凝聚态物理基础研究的前沿科学之一,吸引了世界上诸多优秀科学家的目光。为什么铁基超导如此特别?它的发现对基础物理研究有着什么样的重要影响?中国人在铁基超导洪流中起到了什么样的角色?

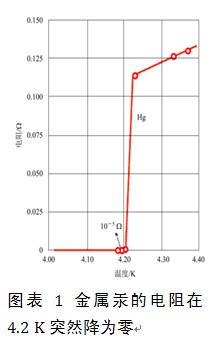

这还得从神秘又奇特的超导体说起。1911年4月8日,荷兰莱顿实验室的昂尼斯等人利用他们刚刚液化的最后一种气体——液氦研究金属在低温下的电阻,当他们把金属汞降温到4.2 k(热力学温标中0 k对应着零下273.2摄氏度,4.2 k即相当于零下269摄氏度)时,发现其电阻值突然降到仪器测量范围的最小值之外,即可认为电阻降为零。昂尼斯把这种物理现象叫做超导,寓意超级导电,他本人因此获得了1913年的诺贝尔物理学奖。继第一个超导体金属汞被发现之后,人们又陆续发现了许多单质金属及其合金在低温下都是超导体。1933年,德国物理学家迈斯纳指出,超导体区别于理想金属导体,除了零电阻外,它还具有另一种独立的神奇特性——完全抗磁性。超导体一旦进入超导态,就如同练就了“金钟罩、铁布衫”一样,外界磁场根本进不去,材料内部磁感应强度为零。同时具有零电阻和抗磁性是判断超导体的双重标准,单凭这两大高超本领,超导就具有一系列强电应用前景。利用零电阻的超导材料替代有电阻的常规金属材料,可以节约输电过程中造成的大量热损耗;可以组建超导发电机、变压器、储能环;可以在较小空间内实现强磁场,从而获得高分辨的核磁共振成像、进行极端条件下的物性研究、发展安全高速的磁悬浮列车等等。可是,如此神通广大的超导体,在人们日常生活中却远远不如半导体那么声名远播呢?这是因为半导体在室温下就能用,但超导体往往需要非常低的温度环境(低于其超导临界温度),这种低温环境一般依赖于昂贵的液氦来维持,这极大地增加了超导应用的成本。解决这一问题关键在于寻找更高临界温度的超导体,特别是室温超导体——这是所有超导研究人员的终极梦想。

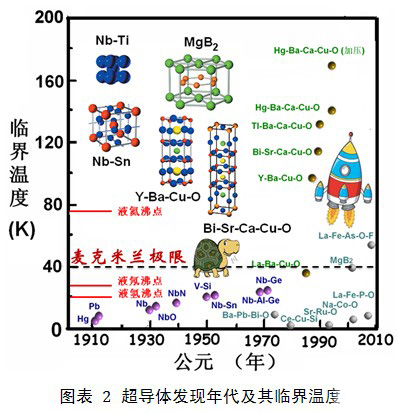

在探索新超导体征途中,物理学家同时担任着另一项重要科学任务——从微观层面解释为什么电子能够在固体材料中“畅行无阻”。包括爱因斯坦、玻尔和费曼等在内的世界上许多顶级聪明的物理学家都曾试图完成这个任务,绝大部分都是失败的尝试,在等待了漫长的46年之后的1957年,常规金属超导微观理论在美国三名物理学家手上被成功建立,这个理论以他们的名字(巴丁、库伯、施里弗)命名为bcs理论。bcs理论认为,常规金属合金中的自由电子除了人们熟知的库仑排斥作用外,还存在一种较弱的吸引相互作用。因为固体材料中的原子总是在平衡位置附近不停地热振动,原子核和其内部电子构成带正电的原子实会对“路过”带负电的电子存在吸引相互作用,如果两个电子运动方向相反(动量相反),那么它们各自与周围原子实的相互作用就可以等效为它们之间存在一种弱的吸引相互作用,就像冰面上两个舞者互相抛接球一样,这种作用力导致材料中电子两两配对。配对后的电子对又叫库伯对,如果所有库伯对在运动过程中保持步调一致,那么配对电子即便受到运动阻碍也会两两相消,使得整个配对的自由电子群体都可以保证能量损失为零,从而实现零电阻状态。尽管bcs理论如此美妙地用“电子配对、干活不累”的创意解决了常规金属合金超导机理问题,但其创新大胆的思想却迟迟难以被人们所接受,直到被实验所证实才于1972年被颁发诺贝尔物理学奖。有了理论指引,更高临界温度的超导体似乎已经可以“按图索骥”,然而,兴奋的实验物理学家只在三铌化锗合金中找到了23.2 k的超导,历时60余年的超导探索之路,如同乌龟踱步一样,路漫漫其修远。何处是曙光?理论物理学家再次无情地泼了一大瓢冷水——在bcs理论框架下,所有的超导体临界温度存在一个40 k的理论上限,称作麦克米兰极限。40 k,离300 k附近的室温有多远,会加减法的人都知道。但,这会是一个无法逾越的障碍吗?

实验物理学家没有放弃梦想,他们一直在努力。一点一滴的小惊喜在不断引起大家的激动。研究表明,元素周期表中许多单质在低温下都是超导体,有的需要加高压也能实现超导,这些单质炼成合金,临界温度将更高,它们统称为“金属合金超导体”;一些金属化合物中电子尽管显得“很笨重”也能实现超导,被归为“重费米子超导体”;c60和碱金属的化合物甚至一些有机材料也是超导体,被划为“有机超导体”;更令人欣喜的是,许多往往被认为导电性能很差的金属氧化物如钛氧化物、铌氧化物、铋氧化物、钌氧化物、钴氧化物等也是超导体。超导,几乎无处不在!既然“条条大路通超导”,物理学家开始了更大胆的探索,他们在通常认为是绝缘体的铜氧化物陶瓷材料中寻找可能的超导电性。1986年开始,曙光终于破雾而出。位于瑞士苏黎世的ibm公司的两名工程师柏诺兹和缪勒在镧-钡-铜-氧体系发现可能存在35 k的超导电性。尽管临界温度尚未突破40 k,但是35 k已经是当时所有超导体临界温度的新纪录,为此柏诺兹和缪勒获得了1987年的诺贝尔物理学奖。一场攀登超导巅峰之战由此拉开帷幕,其中不乏中国人和华人科学家的身影。1987年2月,美国休斯顿大学的朱经武、吴茂昆研究组和中国科学院物理研究所的赵忠贤研究团队分别独立发现在钇-钡-铜-氧体系存在90 k 以上的临界温度,超导研究首次成功突破了液氮温区(液氮的沸点为77 k)。采用较为廉价的液氮将极大地降低超导的应用成本,使得超导大规模应用和深入科学研究成为可能,赵忠贤研究团队也因此获得1989年国家自然科学一等奖。之后的十年内,超导临界温度记录以火箭般速度往上窜,目前世界上最高临界温度的超导体是汞-钡-钙-铜-氧体系(常压下135 k,高压下164 k),由朱经武研究小组于1994年所创下。由于铜氧化物超导体临界温度远远突破了40 k的麦克米兰极限,被人们统称为“高温超导体”(这里的高温,实际上只是相对金属合金超导体较低的临界温度而言)。很快,人们也认识到,铜氧化物高温超导体(或称铜基超导体)不能用传统的bcs超导微观理论来描述。要获得如此之高的临界温度,仅仅依靠原子热振动作为中间媒介形成配对电子是远远不够的。进而,人们发现重费米子超导体、有机超导体和某些氧化物超导体均不能用bcs理论来描述,尽管电子配对的概念仍然成立,但是如何配对、配对媒介和配对方式却千奇百怪。这些超导体又被统称为非常规超导体,区别于可以用bcs理论描述的常规金属合金超导体。2001年,日本科学家在二硼化镁材料中发现39 k的超导电性,这种超导材料中有多种类电子都参与了超导电子配对,又被叫做多带超导体。二硼化镁是目前为止发现的临界温度最高的常规超导体,距离40 k的上限仅一步之遥,但无论怎么掺杂或者加压都不能脱离40 k这个“紧箍咒”。

高温超导体的发现在当时沉闷的超导研究领域响起一阵春雷,人们对超导未来的发展满怀期待。然而现实总是残酷的,似乎触手可及的室温超导之梦停滞在164 k这个世界纪录上,再也难以往上挪动半步。人们试图在液氮温区大规模推广高温超导强电应用技术时,发现它实际上“中看不中用”。本质为陶瓷材料的铜氧化物在力学性能上显得脆弱不堪、缺乏柔韧性和延展性,在物理上其临界电流密度太小,容易在承载大电流时失去超导电性而迅速发热。科学家们经过20余年的工艺努力,铜氧化物超导线圈虽然已开始步入市场,但绝大部分超导强电应用还停留在常规金属合金超导体上。不过铜基超导的弱电应用目前发展迅速,利用其制备成的超导量子干涉仪是目前世界上最灵敏的磁探测技术,而用铜氧化物超导薄膜制备的超导微波器件正在走向商业化和市场化,未来世界还可能出现以超导比特为单元的量子计算机——一种基于量子力学原理的高速计算机。由于铜基超导体在非常规超导体中最为特殊,因此也具有非常重要的基础研究价值,高温超导电性的微观机理,成为凝聚态物理学皇冠上的明珠之一。挑战远远比想象中的困难,人们发现高温超导体里很多新奇物理现象可能超出了目前物理学理论体系所能理解的范畴,其中最为麻烦的就是,这类材料中电子之间存在很强的相互关联效应,成为强关联体系。经过近30年的奋斗,人们对铜基超导体取得共识的研究结论寥寥无几,更多的是充满争议和困惑。理论上来指导寻找更高临界温度超导体,近乎痴人说梦,而实验物理学家只能凭经验和感觉来大海捞针。

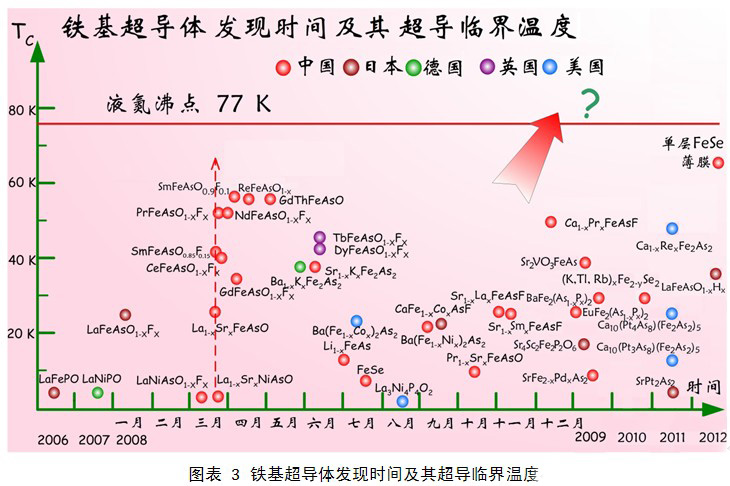

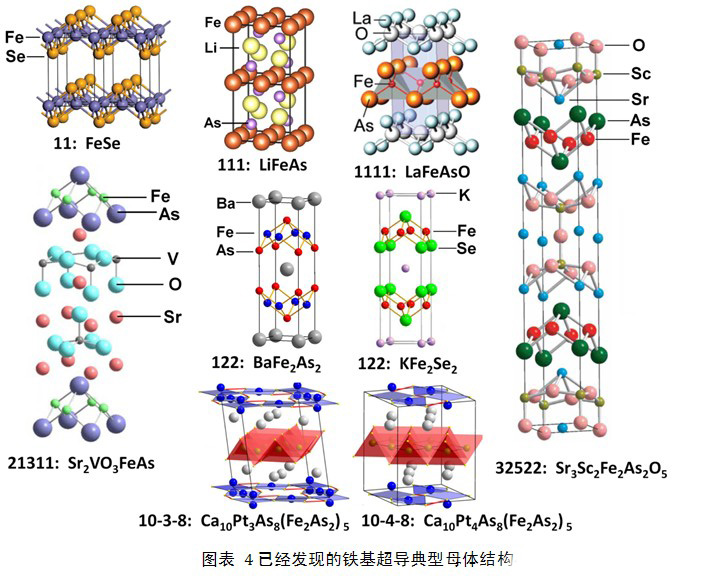

2008年3月1日-5日,活跃在超导研究最前沿的一群中国科学家齐聚在中国科学院物理研究所,这里正在召开“高温超导机制研究态势评估研讨会”,探讨迷惘的高温超导研究未来之路,试图甄别铜基高温超导研究的突破点。此时,同一栋楼里的超导实验室和极端条件实验室里已悄然走在了超导研究变革的前沿。2008年2月23日,日本西野秀雄研究小组报道了在氟掺杂的镧-铁-砷-氧体系中存在26 k的超导电性。中国科学家在得知消息的第一时间里合成了该类材料并开展了物性研究,其中中科院物理所和中国科大的研究人员采用稀土替代方法获得了一系列高质量的样品,惊喜地发现其临界温度突破了40 k,优化合成方式之后可以获得55 k的高临界温度。新一代高温超导家族——铁基高温超导体就此诞生,这一次从新超导体发现到临界温度突破麦克米兰极限仅仅用了不到三个月的时间,新的超导记录几乎以天为单位在不断更新。在随后几年里,新的铁砷化物和铁硒化物等铁基超导体系不断被发现,典型母体如镧-铁-砷-氧、钡-铁-砷、锂-铁-砷、铁-硒等,这些材料几乎在所有的原子位置都可以进行不同的掺杂而获得超导电性。铁基超导家族成员数目粗略估计有3000多种(许多还尚待发现),可谓是目前发现的最庞大超导家族。铁基高温超导体的发现无疑为当时几近低迷的高温超导研究注入了一股前所未有的“强心剂”,已逾百年的超导研究从此焕发了新一轮的青春活力。

作为继铜基超导体之后的第二大高温超导家族,铁基超导体具有更加丰富的物理性质和更有潜力的应用价值。它和铜基超导体存在“形似而神不似”关系,晶体结构、磁性结构和电子态相图均非常类似;但是它从电子结构角度又属于类似二硼化镁那样的多带超导体;其母体更具有金属性,和具有绝缘性的铜氧化物母体截然不同(铜氧化物仅在掺杂后才出现金属性);目前已经确认电子配对概念仍然适用,在配对媒介上可能和铜基超导体类似,但配对方式上却更接近于传统金属超导体;总体来说,铁基超导体更像是介于铜基超导体和传统金属超导体之间的一个桥梁。通过多年来在铜基超导研究中的经验和技术积累,铁基超导研究的进度已经大大加速,目前六年来的研究成果几乎可以和铜基超导近30年以来的研究成果相匹敌,在某些方面甚至超越了之前高温超导研究的认识。有了这道桥梁,高温超导研究之路已经不再像是空中楼阁,而是“有径可循”了,高温超导的微观机理的神秘面纱正在缓缓揭开。在应用方面,铁基超导体由于其金属性,更加容易被加工成线材和带材,而其可承载的上临界磁场/临界电流和铜基超导体相当,甚至有可能更优越。当然,制备铁基超导材料大部分情况下需要砷化物和碱金属或碱土金属,具有较强的毒性同时又对空气异常敏感,这对材料制备工艺和使用安全方面提出了更高的要求。在超导的弱电应用方面,铁基超导还处在刚刚起步阶段,相对已经趋于成熟的铜基超导弱电应用还有很大差距。从材料角度来说,铁基超导体更具有灵活多变性,这让高温超导的研究空间大大得到了拓展,许多实验现象也可以在不同体系进行比照研究,从而得出更加普适的结论。如前所述,几乎在铁基母体材料任何一个原子位置进行不同价位甚至同价位的元素掺杂都可以实现超导电性,不同体系材料超导电性随着外界压力演变也有所不同。更有趣的是,日本科学家还发现用各种酒泡过的母体材料也可以超导,真是“醉翁之意不在酒,在乎超导之间也”!铁基超导体的发现极大地鼓舞了超导材料探索者的信心,正如发现二硼化镁的日本科学家豪言:“我相信世界上所有材料都有可能成为超导体,只要引入足够多载流子或足够强的压力或足够低的温度等外界条件,就有希望实现超导!”

在含铁的化合物中寻找到高温超导电性本身就是一件突破常规的事情,因为通常认为铁离子带有磁性,会极大地破坏超导。出乎意料的是,铁砷化物母体中掺杂磁性离子如钴和镍反而会诱发超导电性,铁基超导的发现证明磁性和超导其实完全可以“和平共处”,新超导体的发现往往就在打破常规之处。新超导体的发现需要机遇、运气和长期经验积累,日本的西野秀雄原先并不是研究超导的,他的研究组一直致力于寻找透明导电氧化物材料,并于2006年意外发现镧-铁-磷-氧材料中存在3 k左右的超导电性,之后意识到镧-铁-砷-氧化合物中同样可能存在超导电性,通过掺杂氟,他们才获得了26 k的新超导体。新材料探索过程很难存在百分百的原始创新,实际上,早在1990年,镧-铁-磷-氧材料就已经被德国科学家发现,而在1995年类似的铁磷化物、钴磷化物和钌磷化物等也被相同研究组所报道,到了2000年,具有同样晶体结构的稀土-铁砷化物也被成功制备,只是遗憾的是,他们没有进一步用氟替代掺杂,与新超导体的发现只能擦肩而过,而西野秀雄等人准确地把握住了这个机会。类似地,中国科学家利用稀土替代效应而成功突破麦克米兰极限,正是得益于于常年研究超导的敏锐洞察力,又有多年来实验设备和人才方面的储备,才能在第一时间把握重要机遇。

正是由于中国科学家的努力推动,铁基超导步入高温超导新家族,才极大地吸引了全世界研究者的目光。在已发现的10种左右铁基超导体系中,中国科学家独立发现了其中4种。更难能可贵的是,在铁基高温超导的物性和机理研究中,中国人和华人科学家做出了许多世界一流的成果。在近两年,中国科学家还发现高温超导其实并不需要太复杂的结构,只需在特殊基片上生长薄薄一层铁-硒原子层就可以实现60 k以上的高温超导,说明另一种模式——界面超导也可能实现高温超导电性。正如美国《科学》杂志报道的一样,“中国如洪流般不断涌现的研究结果标志着在凝聚态物理领域,中国已经成为一个强国。”铁基超导在2008年被多家媒体评为世界十大科学进展之一,中国铁基超导研究团队获得了2009年度“求是杰出科学成就集体奖”和2013年度国家自然科学一等奖。可以说,铁基超导的研究加速了高温超导机理的解决进程,使得人们完全有理由相信在不久的将来,室温超导可以被实现并被广泛应用。到那时,我们生活的世界将出现翻天覆地的变化,其中就有一大部分来自中国科学家们的贡献。

这还得从神秘又奇特的超导体说起。1911年4月8日,荷兰莱顿实验室的昂尼斯等人利用他们刚刚液化的最后一种气体——液氦研究金属在低温下的电阻,当他们把金属汞降温到4.2 k(热力学温标中0 k对应着零下273.2摄氏度,4.2 k即相当于零下269摄氏度)时,发现其电阻值突然降到仪器测量范围的最小值之外,即可认为电阻降为零。昂尼斯把这种物理现象叫做超导,寓意超级导电,他本人因此获得了1913年的诺贝尔物理学奖。继第一个超导体金属汞被发现之后,人们又陆续发现了许多单质金属及其合金在低温下都是超导体。1933年,德国物理学家迈斯纳指出,超导体区别于理想金属导体,除了零电阻外,它还具有另一种独立的神奇特性——完全抗磁性。超导体一旦进入超导态,就如同练就了“金钟罩、铁布衫”一样,外界磁场根本进不去,材料内部磁感应强度为零。同时具有零电阻和抗磁性是判断超导体的双重标准,单凭这两大高超本领,超导就具有一系列强电应用前景。利用零电阻的超导材料替代有电阻的常规金属材料,可以节约输电过程中造成的大量热损耗;可以组建超导发电机、变压器、储能环;可以在较小空间内实现强磁场,从而获得高分辨的核磁共振成像、进行极端条件下的物性研究、发展安全高速的磁悬浮列车等等。可是,如此神通广大的超导体,在人们日常生活中却远远不如半导体那么声名远播呢?这是因为半导体在室温下就能用,但超导体往往需要非常低的温度环境(低于其超导临界温度),这种低温环境一般依赖于昂贵的液氦来维持,这极大地增加了超导应用的成本。解决这一问题关键在于寻找更高临界温度的超导体,特别是室温超导体——这是所有超导研究人员的终极梦想。

在探索新超导体征途中,物理学家同时担任着另一项重要科学任务——从微观层面解释为什么电子能够在固体材料中“畅行无阻”。包括爱因斯坦、玻尔和费曼等在内的世界上许多顶级聪明的物理学家都曾试图完成这个任务,绝大部分都是失败的尝试,在等待了漫长的46年之后的1957年,常规金属超导微观理论在美国三名物理学家手上被成功建立,这个理论以他们的名字(巴丁、库伯、施里弗)命名为bcs理论。bcs理论认为,常规金属合金中的自由电子除了人们熟知的库仑排斥作用外,还存在一种较弱的吸引相互作用。因为固体材料中的原子总是在平衡位置附近不停地热振动,原子核和其内部电子构成带正电的原子实会对“路过”带负电的电子存在吸引相互作用,如果两个电子运动方向相反(动量相反),那么它们各自与周围原子实的相互作用就可以等效为它们之间存在一种弱的吸引相互作用,就像冰面上两个舞者互相抛接球一样,这种作用力导致材料中电子两两配对。配对后的电子对又叫库伯对,如果所有库伯对在运动过程中保持步调一致,那么配对电子即便受到运动阻碍也会两两相消,使得整个配对的自由电子群体都可以保证能量损失为零,从而实现零电阻状态。尽管bcs理论如此美妙地用“电子配对、干活不累”的创意解决了常规金属合金超导机理问题,但其创新大胆的思想却迟迟难以被人们所接受,直到被实验所证实才于1972年被颁发诺贝尔物理学奖。有了理论指引,更高临界温度的超导体似乎已经可以“按图索骥”,然而,兴奋的实验物理学家只在三铌化锗合金中找到了23.2 k的超导,历时60余年的超导探索之路,如同乌龟踱步一样,路漫漫其修远。何处是曙光?理论物理学家再次无情地泼了一大瓢冷水——在bcs理论框架下,所有的超导体临界温度存在一个40 k的理论上限,称作麦克米兰极限。40 k,离300 k附近的室温有多远,会加减法的人都知道。但,这会是一个无法逾越的障碍吗?

实验物理学家没有放弃梦想,他们一直在努力。一点一滴的小惊喜在不断引起大家的激动。研究表明,元素周期表中许多单质在低温下都是超导体,有的需要加高压也能实现超导,这些单质炼成合金,临界温度将更高,它们统称为“金属合金超导体”;一些金属化合物中电子尽管显得“很笨重”也能实现超导,被归为“重费米子超导体”;c60和碱金属的化合物甚至一些有机材料也是超导体,被划为“有机超导体”;更令人欣喜的是,许多往往被认为导电性能很差的金属氧化物如钛氧化物、铌氧化物、铋氧化物、钌氧化物、钴氧化物等也是超导体。超导,几乎无处不在!既然“条条大路通超导”,物理学家开始了更大胆的探索,他们在通常认为是绝缘体的铜氧化物陶瓷材料中寻找可能的超导电性。1986年开始,曙光终于破雾而出。位于瑞士苏黎世的ibm公司的两名工程师柏诺兹和缪勒在镧-钡-铜-氧体系发现可能存在35 k的超导电性。尽管临界温度尚未突破40 k,但是35 k已经是当时所有超导体临界温度的新纪录,为此柏诺兹和缪勒获得了1987年的诺贝尔物理学奖。一场攀登超导巅峰之战由此拉开帷幕,其中不乏中国人和华人科学家的身影。1987年2月,美国休斯顿大学的朱经武、吴茂昆研究组和中国科学院物理研究所的赵忠贤研究团队分别独立发现在钇-钡-铜-氧体系存在90 k 以上的临界温度,超导研究首次成功突破了液氮温区(液氮的沸点为77 k)。采用较为廉价的液氮将极大地降低超导的应用成本,使得超导大规模应用和深入科学研究成为可能,赵忠贤研究团队也因此获得1989年国家自然科学一等奖。之后的十年内,超导临界温度记录以火箭般速度往上窜,目前世界上最高临界温度的超导体是汞-钡-钙-铜-氧体系(常压下135 k,高压下164 k),由朱经武研究小组于1994年所创下。由于铜氧化物超导体临界温度远远突破了40 k的麦克米兰极限,被人们统称为“高温超导体”(这里的高温,实际上只是相对金属合金超导体较低的临界温度而言)。很快,人们也认识到,铜氧化物高温超导体(或称铜基超导体)不能用传统的bcs超导微观理论来描述。要获得如此之高的临界温度,仅仅依靠原子热振动作为中间媒介形成配对电子是远远不够的。进而,人们发现重费米子超导体、有机超导体和某些氧化物超导体均不能用bcs理论来描述,尽管电子配对的概念仍然成立,但是如何配对、配对媒介和配对方式却千奇百怪。这些超导体又被统称为非常规超导体,区别于可以用bcs理论描述的常规金属合金超导体。2001年,日本科学家在二硼化镁材料中发现39 k的超导电性,这种超导材料中有多种类电子都参与了超导电子配对,又被叫做多带超导体。二硼化镁是目前为止发现的临界温度最高的常规超导体,距离40 k的上限仅一步之遥,但无论怎么掺杂或者加压都不能脱离40 k这个“紧箍咒”。

高温超导体的发现在当时沉闷的超导研究领域响起一阵春雷,人们对超导未来的发展满怀期待。然而现实总是残酷的,似乎触手可及的室温超导之梦停滞在164 k这个世界纪录上,再也难以往上挪动半步。人们试图在液氮温区大规模推广高温超导强电应用技术时,发现它实际上“中看不中用”。本质为陶瓷材料的铜氧化物在力学性能上显得脆弱不堪、缺乏柔韧性和延展性,在物理上其临界电流密度太小,容易在承载大电流时失去超导电性而迅速发热。科学家们经过20余年的工艺努力,铜氧化物超导线圈虽然已开始步入市场,但绝大部分超导强电应用还停留在常规金属合金超导体上。不过铜基超导的弱电应用目前发展迅速,利用其制备成的超导量子干涉仪是目前世界上最灵敏的磁探测技术,而用铜氧化物超导薄膜制备的超导微波器件正在走向商业化和市场化,未来世界还可能出现以超导比特为单元的量子计算机——一种基于量子力学原理的高速计算机。由于铜基超导体在非常规超导体中最为特殊,因此也具有非常重要的基础研究价值,高温超导电性的微观机理,成为凝聚态物理学皇冠上的明珠之一。挑战远远比想象中的困难,人们发现高温超导体里很多新奇物理现象可能超出了目前物理学理论体系所能理解的范畴,其中最为麻烦的就是,这类材料中电子之间存在很强的相互关联效应,成为强关联体系。经过近30年的奋斗,人们对铜基超导体取得共识的研究结论寥寥无几,更多的是充满争议和困惑。理论上来指导寻找更高临界温度超导体,近乎痴人说梦,而实验物理学家只能凭经验和感觉来大海捞针。

2008年3月1日-5日,活跃在超导研究最前沿的一群中国科学家齐聚在中国科学院物理研究所,这里正在召开“高温超导机制研究态势评估研讨会”,探讨迷惘的高温超导研究未来之路,试图甄别铜基高温超导研究的突破点。此时,同一栋楼里的超导实验室和极端条件实验室里已悄然走在了超导研究变革的前沿。2008年2月23日,日本西野秀雄研究小组报道了在氟掺杂的镧-铁-砷-氧体系中存在26 k的超导电性。中国科学家在得知消息的第一时间里合成了该类材料并开展了物性研究,其中中科院物理所和中国科大的研究人员采用稀土替代方法获得了一系列高质量的样品,惊喜地发现其临界温度突破了40 k,优化合成方式之后可以获得55 k的高临界温度。新一代高温超导家族——铁基高温超导体就此诞生,这一次从新超导体发现到临界温度突破麦克米兰极限仅仅用了不到三个月的时间,新的超导记录几乎以天为单位在不断更新。在随后几年里,新的铁砷化物和铁硒化物等铁基超导体系不断被发现,典型母体如镧-铁-砷-氧、钡-铁-砷、锂-铁-砷、铁-硒等,这些材料几乎在所有的原子位置都可以进行不同的掺杂而获得超导电性。铁基超导家族成员数目粗略估计有3000多种(许多还尚待发现),可谓是目前发现的最庞大超导家族。铁基高温超导体的发现无疑为当时几近低迷的高温超导研究注入了一股前所未有的“强心剂”,已逾百年的超导研究从此焕发了新一轮的青春活力。

作为继铜基超导体之后的第二大高温超导家族,铁基超导体具有更加丰富的物理性质和更有潜力的应用价值。它和铜基超导体存在“形似而神不似”关系,晶体结构、磁性结构和电子态相图均非常类似;但是它从电子结构角度又属于类似二硼化镁那样的多带超导体;其母体更具有金属性,和具有绝缘性的铜氧化物母体截然不同(铜氧化物仅在掺杂后才出现金属性);目前已经确认电子配对概念仍然适用,在配对媒介上可能和铜基超导体类似,但配对方式上却更接近于传统金属超导体;总体来说,铁基超导体更像是介于铜基超导体和传统金属超导体之间的一个桥梁。通过多年来在铜基超导研究中的经验和技术积累,铁基超导研究的进度已经大大加速,目前六年来的研究成果几乎可以和铜基超导近30年以来的研究成果相匹敌,在某些方面甚至超越了之前高温超导研究的认识。有了这道桥梁,高温超导研究之路已经不再像是空中楼阁,而是“有径可循”了,高温超导的微观机理的神秘面纱正在缓缓揭开。在应用方面,铁基超导体由于其金属性,更加容易被加工成线材和带材,而其可承载的上临界磁场/临界电流和铜基超导体相当,甚至有可能更优越。当然,制备铁基超导材料大部分情况下需要砷化物和碱金属或碱土金属,具有较强的毒性同时又对空气异常敏感,这对材料制备工艺和使用安全方面提出了更高的要求。在超导的弱电应用方面,铁基超导还处在刚刚起步阶段,相对已经趋于成熟的铜基超导弱电应用还有很大差距。从材料角度来说,铁基超导体更具有灵活多变性,这让高温超导的研究空间大大得到了拓展,许多实验现象也可以在不同体系进行比照研究,从而得出更加普适的结论。如前所述,几乎在铁基母体材料任何一个原子位置进行不同价位甚至同价位的元素掺杂都可以实现超导电性,不同体系材料超导电性随着外界压力演变也有所不同。更有趣的是,日本科学家还发现用各种酒泡过的母体材料也可以超导,真是“醉翁之意不在酒,在乎超导之间也”!铁基超导体的发现极大地鼓舞了超导材料探索者的信心,正如发现二硼化镁的日本科学家豪言:“我相信世界上所有材料都有可能成为超导体,只要引入足够多载流子或足够强的压力或足够低的温度等外界条件,就有希望实现超导!”

在含铁的化合物中寻找到高温超导电性本身就是一件突破常规的事情,因为通常认为铁离子带有磁性,会极大地破坏超导。出乎意料的是,铁砷化物母体中掺杂磁性离子如钴和镍反而会诱发超导电性,铁基超导的发现证明磁性和超导其实完全可以“和平共处”,新超导体的发现往往就在打破常规之处。新超导体的发现需要机遇、运气和长期经验积累,日本的西野秀雄原先并不是研究超导的,他的研究组一直致力于寻找透明导电氧化物材料,并于2006年意外发现镧-铁-磷-氧材料中存在3 k左右的超导电性,之后意识到镧-铁-砷-氧化合物中同样可能存在超导电性,通过掺杂氟,他们才获得了26 k的新超导体。新材料探索过程很难存在百分百的原始创新,实际上,早在1990年,镧-铁-磷-氧材料就已经被德国科学家发现,而在1995年类似的铁磷化物、钴磷化物和钌磷化物等也被相同研究组所报道,到了2000年,具有同样晶体结构的稀土-铁砷化物也被成功制备,只是遗憾的是,他们没有进一步用氟替代掺杂,与新超导体的发现只能擦肩而过,而西野秀雄等人准确地把握住了这个机会。类似地,中国科学家利用稀土替代效应而成功突破麦克米兰极限,正是得益于于常年研究超导的敏锐洞察力,又有多年来实验设备和人才方面的储备,才能在第一时间把握重要机遇。

正是由于中国科学家的努力推动,铁基超导步入高温超导新家族,才极大地吸引了全世界研究者的目光。在已发现的10种左右铁基超导体系中,中国科学家独立发现了其中4种。更难能可贵的是,在铁基高温超导的物性和机理研究中,中国人和华人科学家做出了许多世界一流的成果。在近两年,中国科学家还发现高温超导其实并不需要太复杂的结构,只需在特殊基片上生长薄薄一层铁-硒原子层就可以实现60 k以上的高温超导,说明另一种模式——界面超导也可能实现高温超导电性。正如美国《科学》杂志报道的一样,“中国如洪流般不断涌现的研究结果标志着在凝聚态物理领域,中国已经成为一个强国。”铁基超导在2008年被多家媒体评为世界十大科学进展之一,中国铁基超导研究团队获得了2009年度“求是杰出科学成就集体奖”和2013年度国家自然科学一等奖。可以说,铁基超导的研究加速了高温超导机理的解决进程,使得人们完全有理由相信在不久的将来,室温超导可以被实现并被广泛应用。到那时,我们生活的世界将出现翻天覆地的变化,其中就有一大部分来自中国科学家们的贡献。